猝不及防的心绞痛——游民三部曲

我总是觉得,徐童的这三部纪录片,拍得并不全是什么“游民”。妓女和算命的,算是游民。但是《老唐头》里的老唐,总是一个曾经有正式工作的老头。倘若说,“游民”之“游”,在于没有政府认可的正式工作,那么这三部纪录片里的主角,是游民没错。至于这三个被边缘、被遗忘、被埋没的、生活在生存底线附近的普通中国人,他们到底是不是“游手好闲”的游民,我看,绝对不是。

看到这三部纪录片,其实绝对是偶然。我只是在摄影论坛的吹水板块里闲逛,看到了有人在讨论《算命》,并且附上了下载地址,于是我先是看了令人无话可说的《算命》。我本人对国内的纪录片并不是太有兴趣,因为说算命的纪录片,我总是担心导演会陷入批判所谓的封建迷信的怪圈之中。索性的是,《算命》没有让我失望。《算命》的故事倒是挺奇特的。说的是一个叫做厉百程的算命先生颠颠簸簸的生活故事。

《算命》的第一场戏,就是厉百程给一个叫做唐彩凤的女人算命改名的故事。而这个随后改名为唐小雁的女人,则是《老唐头》里主角老唐头的女儿。厉百程有个老婆,是一个残障老人,是厉百程在40来岁的时候碰到的。厉百程在片子中说,自己能力很强,其言下之意也就是说,这个叫做石珍珠的女人,其实就是他的性奴隶。厉百程每天在家里招摇撞骗,给人算命,在各种各样的批发市场买各种各样的算命的道具。这个片子是按照章回体的形式拍摄出来的,没有具体的故事,但却又具体而明晰的生活历程。这样的影片结构,无疑是需要极多的素材才能够拍摄出来的。

徐童在这部电影里,只是冷冰冰地注视着现实,而没有对它产生一丝一毫的怜悯或者是鄙夷的情感——虽然影片后半段出现的一个乞丐说20块妓女“逼太松”,他想要的是黄花大闺女的段落实在有够令人鄙夷。简而言之,这是一个很强悍的拍摄纪录片的态度。而正是因为这种客观,我们也无法主观地去评价这么一个靠着“欺骗”在混生活的男人的生活。厉百程时常会在片中流露出某种洋洋自得的情绪,比如说他会说自己之前的辉煌,说别人算命敲竹杠了几万的算命费后来交了霉运的事情。

有人可能会觉得,这是一个没有情感的人,会觉得他是一个残缺的人——当然,他在身体上的确是残缺的。但是,影片中的一个旅馆中的段落,却改变了我的这种看法。在旅馆中,厉百程不知道怎么就说起了一次自己嫖娼的经历,他说到了一个吻,谈到了细节,谈到了舌头,谈到了自己的感受。刹那间,我突然对这个人的观点有了一点改变——毕竟,追求那种程度的美好,是人之常情、也是人的本能。

所以,在人情性理之上,这部电影有了质感,有了不同以往纪录片的直白和直接的感觉。如果要站在另外一个角度上来说。社会在发展,但是这群人的生活却没有发生什么变化——感觉上,距离我们太过于遥远。这种隔阂感,或许就是现在中国的现实,只不过,我们都无法感受到而已。当一个人只安心在书房的一隅做自己的事情的时候,他或许就和这个世界切断了联系。其实,弱势群体,边缘人群,一直都在那里。他们的生老病死、悲欢离合、强奸、买卖、坐牢、出狱,都是命运的一种。你抗争也好,不抗震也好;命运可以被抗争也罢,不可抗也罢,似乎都是轮回的种种。影片的章回体的形式,厉百程从城中村回到老家,石珍珠回到老家,见到之前的朋友和种种,似乎都在暗示着一种轮回。春天,这两个老人重新上路,重新寻找着机会。

或许,活着仅仅就是活着而已。

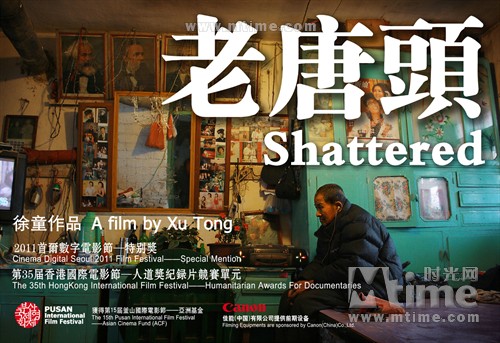

当然,看完了《算命》,我对徐童的另外两部电影产生了兴趣。于是我找来了《老唐头》。老唐头是片子的主角,原先是一个火车司机,后来因为制度和小人的关系,他丢了工作。几个孩子都是不成器的货色。老唐头脾气刚倔,说一不二。年龄大了,但是说一不二。他能在春节的时候给自己的儿子下跪,能在镜头前面脱裤子证明自己没有性能力,证明自己找小姐只是为了聊聊。其实,这个老人很惨,他想念自己的老伴,但是无处诉说,于是只能花点小钱找小姐“聊聊”。

这部纪录片当然有“摆拍”的嫌疑,但是这个东西没有必要深究。因为当年的生活没有办法还原,所以访谈、偏差和回忆是在所难免的。只是徐童还是展示出了一种注视的态度,这种态度使得老唐头一个人的生活成为了一群人的生活代表。照此来看,这其实就是一代东北人的宿命。

说到东北,《铁西区》又不得不提。看这部纪录片的时候,我总是会想起《铁西区》里的种种,以及长春、沈阳、辽阳的人们和天空。我总觉得,事情就是这样,东北人也就是这样,倘若不是这样,他们就不是东北人。片中有很多老唐头和自己的家里人吵架的镜头,也有一些令人难过的时刻。看这部电影,有些虐心的感觉,因为这部电影里的一些内容,确确实实在告诉人们,“王侯将相确有种乎”影片中的那些人,非但不笨,反而都非常聪明。他们没有过上主流的中国梦的生活,很多时候并不是因为他们不努力,而是“王侯将相确有种乎”。个人的个体颠簸、乱世流利、福祸相依,都使得他们还继续生活在某种程度的不幸之中。

《老唐头》里的,包括三部曲里的每个人,他们的生活和痛苦、渴望和无奈,都是一本名著的容量。而徐童所做的,只是把这个名著翻开了而已。这部电影,带来的是一种魅力,让我看到了另一种人的生活。我在生活里有一个东北的朋友,关系要好,只是我对他的懒惰、拖沓和不思进取相当不满。不过,当我转过头来看过这部纪录片之后再来看我的那个朋友,我突然发现,这何尝又不是一种生活的态度和哲学。

徐童并没有在电影里批判什么,没有褒奖什么,当然也没有控诉什么。这个片子极为真实,但也是这种没有经过选择的真实,使得影片的观赏性变得差了,没有另外两部精彩。虽然在剪辑和形式感上,影片比另外两部更加专业,但全片从头到尾的吵闹,还是令人有些厌烦。

在生活的面前,一切抱怨都是乏力而无趣的,一切解释和说明都是丑陋的。这么说可能有些消极,但是这种消极并不会带来灾难性的后果。努力拼搏是一种生活,随遇而安是另一种,像老唐头这样随波逐流,说这严重点是坐吃等死,或者是不得好死,但是在死前也不得好活的也是一种生活哲学或者说模式。

或许老唐头会明白,生活到底是怎么一回事,可是,生活真的就是这么一回事么?或许是、或许不是。

三部曲的最后一部,是搞来有些周折的《麦收》。这是一个极为虐心的、极为令人难过、痛彻心扉、无奈无语而且无法辩驳的影片。看这部电影的时候,主流人群有的那种所谓的主流的道德感、正义感、法律感,统统荡然无存。有人感到费解,一个妓女,怎么能这么阳光、这么开心,怎么会这么不知羞耻。

羞耻这个词太严重了,这部纪录片所拍摄的不过是一个妓女的生活而已。况且,整片中并没有任何一个不适合的镜头。也就是说,除掉这个女孩子的“工作”,她和我们并没有什么不同,或者说,“拍纪录片就是在拍自己”——她的种种想法、观念、对旧老板的怀念,对新老板的贪财的不满,都和我们一样。对了,片中还有几个段落是几个妓女在一起交换意见,评论嫖客的,她们所说的、所做的,和真正的上班族、白领、坐写字楼的人没有任何的不同。更令人震惊的是,妓女还会去找鸭子玩。

我们会觉得,一个做妓女的女孩子,肯定会生活在道德的谴责之中、每天都很痛苦,对自己所出卖的东西敢到难过——因为看到她的父亲和家里人,都是老老实实、本本分分的农民——但是,她每天生活的很开心,笑眯眯的,有一个恋人。虽然这个恋人因为出去嫖娼而和这个妓女女朋友分了手,但她起码还有爱情。这真的是很难以令人想象。当然,震撼并不仅仅是如此,这部电影带给我的最大的震撼来自于我个人的价值观、道德观的被颠覆。人们都喜欢由己及人,我们都会觉得别人要按照一定的道德价值来生活,其实并不是这样的。每个人都有自己的道德底线,只要不去碰触到这个底线,她们会生活的很开心——起码影片里的妓女是这样。

这个女孩过着两种生活。在家里,她是一整个家庭的顶梁柱;在北京,她是一个妓女,是城市的边缘人,随时随地就会被取缔。你说她是在出卖自己,胡拿的金钱,这是事实。可是谁不是在出卖一些东西换取生活呢?教师出卖知识、牧师出卖信仰、商人出卖商品,这就是交易。妓女,不过是出卖身体而已。或许只有乞丐没有出卖东西吧。站在这个角度上,可能只有乞丐才有资格对妓女的生活加以点评。

笑贫不笑娼,金钱压倒一切。徐童没有说这是礼崩乐坏的时代,也没有说要复健什么道德体系。本没有道德体系而言,只是一部分人为了一定的需要,创造出来了道德。而中国在《毛诗序》的教导下,被道德洗了脑。任何事情都是道为先,性为末。这是统治、洗脑、管理的需要。所以,那么一套“理论体系”是洗脑的必要工具,也是管理大国的手段。

这个时代里有太多的不道德的交易和不能被摆上台面的内容了。而这部纪录片,或许在告诉人们,其实,肮脏,也是一类人的生活模式——在他们的眼中,这并没有什么不妥。